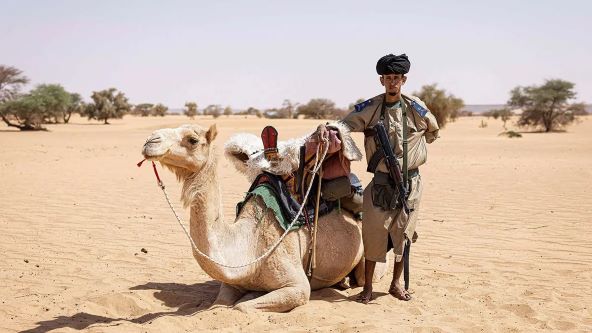

Une force unique au Sahel allie tradition, stratégie militaire et développement local pour maintenir la stabilité et la sécurité depuis 2011

Au cœur du désert mauritanien, une unité militaire unique chevauche des chameaux pour garantir la sécurité nationale. Il s’agit des méharistes, des soldats nomades de la Garde nationale qui patrouillent les vastes zones reculées du pays à dos de dromadaires, jouant un rôle crucial dans la lutte contre le djihadisme. Leur efficacité est incontestable, puisque la Mauritanie n’a pas subi d’attaque djihadiste depuis 2011.

Les Mehari sont les héritiers des anciennes unités militaires montées à dos de chameau créées pendant la période coloniale française. À bord de leurs « bateaux du désert » – comme on appelle les chameaux dromadaires – et avec des fusils Kalachnikov à l’épaule, ils parcourent le sud-est du pays, une zone stratégique proche de la frontière avec le Mali, où la menace djihadiste est constante.

La frontière orientale de la Mauritanie, longue de 2 200 kilomètres, est limitrophe de pays touchés par la violence extrémiste, tels que le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Dans ce contexte, les dromadaires se sont révélés être des alliés tactiques supérieurs aux véhicules tout-terrain : infatigables, capables de survivre pendant des semaines sans eau ni nourriture et adaptés au terrain sablonneux difficile.

« Le groupe nomade peut se déployer dans des zones très reculées ou difficiles d’accès afin d’y garantir la présence de l’État », explique le colonel Moulaye al-Bashir, commandant de l’unité.

Cette stratégie a pris de l’ampleur depuis 2019, lorsqu’avec seulement 50 hommes, elle a été relancée grâce à une aide financière internationale. Aujourd’hui, le Groupe nomade compte 150 cavaliers et 400 chameaux, et a reçu plusieurs millions d’euros de l’Union européenne, soucieuse de maintenir la stabilité dans une région en proie au chaos.

Les soldats effectuent des exercices d’entraînement qui intègrent des technologies modernes telles que les drones. Guidés par des instructions transmises par talkies-walkies, ils apprennent à repérer et à capturer les voleurs de bétail, une menace courante dans la région.

La base d’opérations est située à Hodh Ech Chargui, à plus de 1 000 kilomètres de Nouakchott, la capitale, près du camp de réfugiés de Mbera, qui abrite environ 140 000 Maliens, selon le HCR. Beaucoup d’autres vivent en dehors du périmètre officiel, fuyant à la fois les djihadistes et les exactions de l’armée malienne ou de ses alliés russes.

Les Mehariens ne se contentent pas de patrouiller, ils recueillent également des renseignements, fournissent des soins médicaux et établissent des contacts avec les communautés nomades, dont beaucoup sont des cibles potentielles pour le recrutement extrémiste. Recrutés eux-mêmes parmi les tribus bédouines, les soldats gagnent la confiance de la population locale en gardant le bétail, en poursuivant les voleurs ou en rendant les animaux perdus.

Le gouvernement mauritanien a également construit des puits stratégiques le long des routes de patrouille, ce qui a favorisé l’installation de communautés nomades. À un endroit du désert où il n’y avait pas une seule cabane en 2017, vivent aujourd’hui entre 50 et 60 familles, grâce également à la mise en place d’un petit centre médical.

Le succès mauritanien n’est pas uniquement dû aux cavaliers du désert, mais leur rôle est essentiel dans une stratégie que d’autres pays du Sahel, comme le Tchad et le Niger, observent déjà avec intérêt. En effet, le colonel al-Bashir espère bientôt former d’autres unités meharistes et partager avec fierté « l’expérience mauritanienne ».

atalayar